『ふのり』 日本の伝統文化を支える

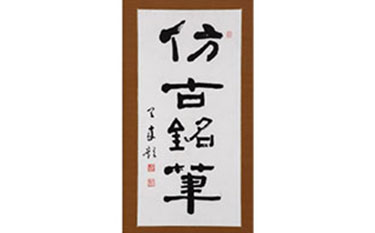

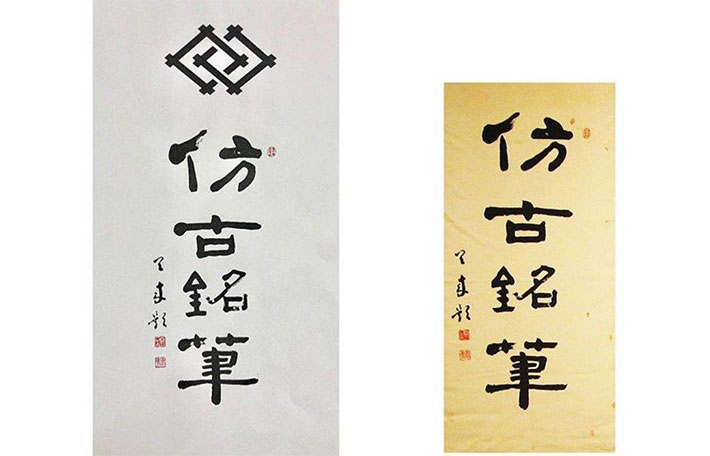

筆づくりには「仕上げ」という工程があります。穂首の寿命を保つために糊固めをします。叩きつけるようにして糊を穂首に充分含ませ、不必要な糊は糸かけで取り除きます。麻糸を穂首に巻きつけて軸を回しながら糊をしぼり取り、形を整えます。

ここで使われる糊とは海藻を糊として利用しやすいように処理したもので『ふのり』といいます。ふのりを小さく切って一昼夜浸します。その後、沸騰しないように煮て、冷ましてから漉して使用します。

現在は文具用の糊や洗濯糊など、多くが化学製品に替わられていますが、昭和の中頃までは多くの家庭にふのりが置いてあり身近に使われていたのだそうです。

ふのりは元は海藻なので水で洗い流せばきれいに落ち、原料を傷めることがないため筆づくりでは化学糊ではなく、ふのりを使わなければなりません。

糊分の多いふのりは水質と気候の条件に恵まれた限定された岩場に生息し、養殖ではないため多くは採れません。海女さん、漁師さんが機械や道具を使わずに手摘みをしたものがふのりづくりの職人さんの手に渡り、天日干し、塩抜き、そして色が出てはいけませんので漂白し、型枠に入れピンセットでゴミを取り、乾燥。雨が降れば都度取り込みます。漂白や乾燥の加減は永年の経験が必要です。

こうして膨大な手間と時間をかけて作られたふのりは筆づくりの現場だけではなく、美術や工芸品の隠れた材料であり、日本の伝統文化を支えています。

一度、紙などを貼っても水に溶かせばきれいにはがせる性質を利用して、書道の表具をはじめ二条城二の丸御殿障壁画、伊藤若沖の『動植綵絵』、高松塚古墳壁画や海外の貴重な文化財の修復に重宝されています。現在この修復作業において、ふのりに優る接着剤はありません。

日本人がふのりを採集し生活に利用してきた歴史は1000年を超えます。ふのりづくりの現場では、化学製品の糊など低コストな材料への転換による出荷減少、高齢化や新しい働き手を見つけることなど困難もあるようですが、食用ふのりの販売や大学などと連携しふのりを使った商品開発に取り組み、未来に繋がる光を見出しつつあるようです。

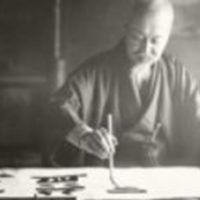

ふのり作りに関わる方々、そして書家のみなさん、書道用品を扱う業者みんなでこれからも日本の伝統文化を守っていきます。

《参考》

『板布海苔の手引き』 株式会社大脇萬蔵商店. かものはし事務所. 2024.7.20

この記事へのコメントはありません。